遼代的煉鐵高爐什么樣子?工人生活環境如何……這些問題在延慶大莊科鄉礦冶遺址群考古現場,可尋到答案。

昨日,北京市文物研究所相關負責人介紹,經過一年考古發掘,已基本確定該礦冶遺址群發現的五座礦山、四處冶煉遺址、三處居住及作坊遺址,年代為距今1000余年的遼代,是目前發現的華北地區規模最大保存最完整的礦冶群。

遺址地曾為遼兵工廠

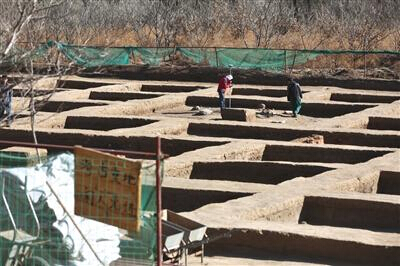

2011年大莊科鄉礦冶遺址被發現后,今年北京市文物研究所考古隊對大莊科的礦冶遺址群進行了發掘,僅生活區遺址面積就達3000余平方米。

“最早的首鋼就在這兒。”昨日,北京市文物研究所科技考古室劉乃濤介紹,遼代十分重視發展煉鋼技術,遼太祖更是下令建設了多個煉鋼區域,大莊科鄉的礦冶遺址群便是其中之一,可為遼代五京鑄造兵器或生活用品。該遺址所在地為遼“五京”之中的陪都“南京”幽州(現北京),所以該礦冶群也可稱作遼代“首鋼”的生產基地和工人生活區。

工人生活待遇較高

劉乃濤說,目前已了解到,在這3000平米的生活區中,共有14間居住用房,面積從二三十平方米至一二百平方米均有,“居住者應該包括普通工人和管理者都有”,估計這片居住區可住數百人。

從出土的瓷器、玉器等生活用品觀察,這些煉鋼工人的生活、待遇應該較高,“普通人用的都是陶盆。”劉乃濤透露,從房屋坐北朝南,院門、院墻、正房、東西廂房以及火炕等形制來看,當時的房屋已與現代基本相同,在某處土炕遺址還能看到燒紅的熟土痕跡,頗具生活氣息。

冶煉高爐日產達1.5噸

劉乃濤介紹,在發掘中,出土了部分箭頭等兵器,這片礦冶群很可能是遼代的“兵工廠”。因為如今北京曾位于遼南京附近,是歷史上宋遼的戰場前沿地帶,所以,該礦冶遺址群的發掘也成為了冶鐵技術自中原地區向邊遠地區傳播的證據之一。

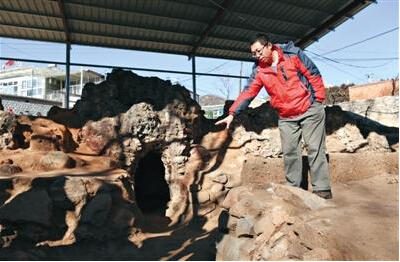

“(該礦冶遺址群)從遼至金一直在使用。”劉乃濤說,到了明清兩代,因與皇家禁地十三陵一山之隔,最終被廢棄,因此得以保存至今。“生活區”向南數百米,考古隊發現了當年煉鐵的4座高爐遺跡,基本形貌清晰可見,爐內結構完好,鼓風口清晰可見。

“有工人在爐后拉風箱。”北京市文物研究所郭京寧介紹,根據史料記載,當時有工人從高爐上方傾入鐵礦石和木炭,融化的鐵水和爐渣會從高爐下方流出,再由工人進行鍛造。

劉乃濤稱,與現代技術相比,遼代的冶煉技術已十分成熟,“工藝原理基本一樣”。通過技術手段測定,該處高爐日產可達1.5噸左右,“在遼代也屬于很大的產量”。這也是考古人員將此處戲稱為遼代“首鋼”的原因之一。高爐遺跡的發現,為正確認識中國古代冶鐵高爐的爐型結構演變提供了珍貴的資料。

陜煤集團榆林化學二期項目取

陜煤集團榆林化學二期項目取 國家電投集團印發水、火、風

國家電投集團印發水、火、風