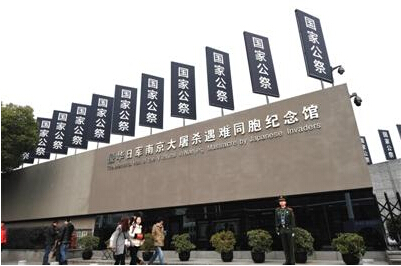

近日,南京侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館建筑及周邊道路上布置了國家公祭日主題標語牌,紀念館前設置了“12·13”花壇,迎接首個國家公祭日。新華社發

今年12月13日是首個南京大屠殺死難者國家公祭日。當天上午,黨和國家領導人將出席在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行的國家公祭儀式。

中央人民廣播電臺、中央電視臺、中國國際廣播電臺將進行現場直播,人民網、新華網、中國網絡電視臺、中國網也將同步直播。

【關鍵詞1遇難者人數30萬】

國際國內法庭判決相互印證

日本右翼分子始終在遇難者“30萬”這一數字上大做文章,以此為突破口否認南京大屠殺事件。

關于侵華日軍南京大屠殺的屠殺人數,戰后中國和國際法庭早有定論,且相互印證。

1946年1月19日至1948年11月12日,在日本東京對第二次世界大戰中日本首要戰犯進行國際審判的遠東國際軍事法庭。在長達1218頁的遠東國際法庭判決書中,有兩個專章“攻擊南京”和“南京大屠殺”,明確指出“在日軍占領后最初六個星期內,南京及其附近被屠殺的平民和俘虜,總數達二十萬人以上。”“這個數字還沒有將被日軍所燒棄了的尸體,投入到長江,或以其他方法處分的人們計算在內。”

為何是“20萬人以上”而不是“30萬”?參加遠東軍事法庭審判的唯一一名中國大法官梅汝璈此后撰寫回憶文章專門就此作出說明。

“我們可以很肯定地估計:在日軍占領時期,我南京無辜同胞被殺害的人數必定是在30萬至40萬之間,即35萬人左右。這個估計絕非主觀臆測,而是符合客觀實際的……我們的這個估計同遠東國際法庭的估計是絲毫沒有矛盾或抵觸之處的。”

而1946年2月國防部審判戰犯軍事法庭,則首次、直接和明確地作出30萬這一數字的重要歷史判決,出處則是著名的《谷壽夫判決書》。

《谷壽夫判決書》是指中華民國36年(1947年)3月10日,國防部審判戰犯軍事法庭以“三十六年度審字第一號”下達的判決書。在這份判決書中,明確認定南京大屠殺遇難同胞“30余萬”的就有三處。

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館館長朱成山認為,法庭不僅明確判定南京大屠殺遇難人數為“30萬人以上”或“30余萬人”,其中兩處還明確指出“30余萬”的數字,是由“集體屠殺19萬人”和“零散屠殺15萬人”構成的。此外,還明確判定屠殺30余萬人的時間、地點、加害對象、受害對象、加害手段等,十分詳細和準確。

陜煤集團榆林化學二期項目取

陜煤集團榆林化學二期項目取 國家電投集團印發水、火、風

國家電投集團印發水、火、風