即以2005年大慶糧食平均產量5406kg/hm2為基準單產,糧食單價按1.35元/kg,同時考慮沒有人力投入自然生態系統提供的經濟價值是現有單位面積農田提供的食物生產服務經濟價值的1/7,從而計算大慶市單位面積農田每年自然糧食產量經濟價值為1042.6元/hm2•a,應用Costanza等提出的估算方法進行測算。

土地利用類型可反映不同生態環境特性,代表不同生態環境質量,體現區域生態質量差異性。因而,對各土地利用類型所具有的生態環境質量進行賦值,并與土地利用變化類型和變化過程結合起來,通過建立土地利用與生態環境質量的關聯,追蹤土地利用及變化的樣式、數量和空間特征,從而定量分析區域生態環境變化數量和空間特征。采用彭建等提出的相對生態價值,依據Costanza等對全球不同生態系統類型服務功能價值測算結果的比例關系,建立土地利用變化與生態環境效應的聯系,從而揭示土地利用變化的生態環境效應。由于Costanza計算的全球生態系統服務價值是全球均值,并且某些數值存在偏差。因此,以謝高地制定的中國生態系統單位面積生態服務價值當量為依據,同時結合大慶實際對單位面積年農田自然糧食產量的經濟價值作相應修正,即以2005年大慶糧食平均產量5406kg/hm2為基準單產,糧食單價按1.35元/kg,同時考慮沒有人力投入自然生態系統提供的經濟價值是現有單位面積農田提供的食物生產服務經濟價值的1/7,從而計算大慶市單位面積農田每年自然糧食產量經濟價值為1042.6元/hm2•a,應用Costanza等提出的估算方法進行測算。鑒于謝高地研究中缺乏建設用地相關數據,參考張淑英等研究成果與其他土地利用類型生態服務價值的比例關系確定。同時,結合研究區實際對各土地利用類型的生態質量在內賦值,即為各土地利用類型的相對生態價值,反映單位面積不同土地利用類型的生態價值比例關系。

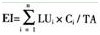

式中:LUi為區域t時期第i種土地利用類型面積;Ci為區域t時期第i種土地利用類型的生態環境質量指數;TA為區域總面積;n為區域內所有土地利用類型數。

(2)土地利用轉變類型生態貢獻率

土地利用轉變類型生態貢獻率指某一土地利用類型變化導致區域生態質量的改變,公式為[9]:

LEI=(EIt+1-EIt)LA/TA (2)

式中:EIt+1、EIt為某土地利用變化類型變化末期和初期所具有生態質量指數;LA為該土地利用變化類型的面積;TA為區域土地總面積。

2生態環境效應分析

(1)生態環境質量指數變化特征

根據公式(1)計算大慶市生態環境質量指數(表4)。由表4可知,1987-2005年大慶市生態環境質量指數總體呈下降態勢,從1987年的0.337下降到2005年的0.240,累計減少0.097。而同期大慶市GDP從110.15億元增加到1326.49億元,人均GDP增長9.3倍,說明大慶市在經濟社會發展中沒有正確處理好經濟建設與生態環境保護的關系,存在犧牲生態環境的現象,在今后的發展中加大生態環境保護力度,走資源節約與環境友好型的內涵式發展道路。在各土地利用類型中,研究期內草地、林地的生態環境指數較大,其中耕地、林地、建設用地、未利用地的生態環境質量指數呈增加趨勢,而草地、水域生態環境質量指數持續減少。主要是由于大慶的土地利用堅持“地上服務地下”的原則,油田開發建設占用大量的優質草原、耕地、林地等,并且對生態環境造成一定污染和破壞,從而使得土地利用變化產生負面生態效應。

表4 1987-2005年大慶市生態環境質量指數

|

土地利用類型 |

1987 |

2005 |

1987-2005年變化 |

|

生態環境指數(EI) |

EI(%) |

生態環境指數(EI) |

EI(%) |

|

耕地 |

0.037 |

10.966 |

0.040 |

16.608 |

0.003 |

|

林地 |

0.067 |

19.753 |

0.078 |

32.353 |

0.011 |

|

草地 |

0.188 |

55.849 |

0.076 |

31.837 |

-0.112 |

|

水域 |

0.043 |

12.828 |

0.032 |

13.418 |

-0.011 |

|

建設用地 |

0.002 |

0.461 |

0.003 |

1.288 |

0.002 |

|

未利用地 |

0 |

0.143 |

0.011 |

4.497 |

0.010 |

|

區域EI |

0.337 |

100.00 |

0.240 |

100.00 |

-0.097 |

表5 1987-2005土地利用轉變類型生態貢獻率

|

土地利用轉變類型 |

變化面積(hm2) |

貢獻率(%) |

占總貢獻率比重(%) |

|

生態環境惡化 |

耕地-建設用地 |

10495.13 |

-0.00234 |

1.96 |

|

耕地-未利用地 |

1134.12 |

-0.00020 |

0.16 |

|

林地-耕地 |

5651.43 |

-0.00954 |

8.00 |

|

林地-草地 |

1706.71 |

-0.00195 |

1.64 |

|

林地-水 |

39.03 |

-0.00005 |

0.04 |

|

林地-建設用地 |

712.98 |

-0.00136 |

1.14 |

|

林地-未利用地 |

542.74 |

-0.00101 |

0.85 |

|

草地-耕地 |

21365.34 |

-0.01160 |

9.73 |

|

草地-水域 |

4592.44 |

-0.00085 |

0.72 |

|

草地-建設用地 |

20718.13 |

-0.01587 |

13.31 |

|

草地-未利用地 |

89252.99 |

-0.06389 |

53.59 |

|

水域-耕地 |

464.76 |

-0.00017 |

0.14 |

|

水域-建設用地 |

2236.96 |

-0.00130 |

1.09 |

|

水域-未利用地 |

17121.9 |

-0.00907 |

7.61 |

|

未利用地-建設用地 |

118.86 |

-0.00001 |

0.01 |

|

合計 |

176153.52 |

-0.11920 |

100 |

|

生態環境改善 |

耕地-林地 |

2030.78 |

0.00343 |

15.79 |

|

耕地-草地 |

4230.21 |

0.00230 |

10.58 |

|

耕地-水域 |

236.67 |

0.00008 |

0.39 |

|

草地-林地 |

11768.83 |

0.01348 |

62.09 |

|

水域-林地 |

6.54 |

0.00001 |

0.04 |

|

水域-草地 |

3243.85 |

0.00060 |

2.78 |

|

建設用地-耕地 |

1033.94 |

0.00023 |

1.06 |

|

建設用地-林地 |

6.44 |

0.00001 |

0.06 |

|

建設用地-草地 |

34.68 |

0.00003 |

0.12 |

|

建設用地-水域 |

55.86 |

0.00003 |

0.15 |

|

建設用地-未利用地 |

186.88 |

0.00001 |

0.04 |

|

未利用地-耕地 |

174.67 |

0.00003 |

0.14 |

|

未利用地-林地 |

443.71 |

0.00083 |

3.80 |

|

未利用地-草地 |

560.07 |

0.00040 |

1.85 |

|

未利用地-水域 |

450.46 |

0.00024 |

1.10 |

|

合計 |

24463.59 |

0.02170 |

100 |

(2)土地利用轉變類型生態貢獻率特征

根據土地利用變化矩陣和公式(2)計算大慶市1987-2005年土地利用轉變類型生態貢獻率,結果見表5。

由表5可知,導致研究區生態環境質量惡化的土地利用變化驅動因子主要是草地和水域退化為未利用地、建設用地規模急劇擴張、毀林毀草造田,其中草地退化為未利用地占生態貢獻率的53.59%,建設用地占用占生態貢獻率的16.42%,水域退化為未利用地占生態貢獻率的7.61,毀林毀草造田占生態貢獻率的17.74%。驅使研究區生態環境質量改善的土地利用變化因子主要包括退草還林、退耕還林、退耕還草等,其中退草還林占生態貢獻率的62.09%,退耕還林占生態貢獻率的15.79%,退耕還草占生態貢獻率的10.58%。總體而言,1987-2005年大慶市土地利用類型轉變同時存在著生態環境改善和惡化兩種趨勢,并且改善程度小于惡化程度,導致其生態環境質量總體呈下降態勢。

(1)

(1) 陜煤集團榆林化學二期項目取

陜煤集團榆林化學二期項目取 國家電投集團印發水、火、風

國家電投集團印發水、火、風